雨水节气天气转暖,降雨开始,草木发芽,花香孕育,但天气仍变化不定,但仍常出现“倒春寒”的情况。而此时,人体肝气开始生发,阳气开始浮动,这会导致人的身体根基不稳,中焦空虚,小儿多会表现出体虚的病症。因此,到“雨水”节气时,应采取积极的精神调摄法,保持情绪的喜悦稳定,更要注重祛湿健脾。

雨水节气 / 饮食养生

雨水节气宜少吃酸、多吃甜味食物以养脾。中医认为,春季与五脏中的肝脏相对应,人在春季肝气容易过旺,太过则克己之所胜,肝木旺则克脾土,对脾胃产生不良影响,妨碍食物的正常消化吸收。因此,雨水节气在饮食方面应注意补脾。甘味食物能补脾,而酸味入肝,其性收敛,多吃不利于春天阳气的生发和肝气的疏泄,还会使本来就偏旺的肝气更旺,对脾胃造成更大伤害。故雨水饮食宜省酸增甘,多吃甘味食物,如山药、大枣、小米、糯米、核桃仁、虹豆、扁豆、黄豆、胡萝卜、芋头、红薯、土豆、南瓜、桂圆、栗子等,少吃酸味食物如乌梅、酸梅等。同时宜少食生冷油腻之物,以顾护脾胃阳气。

雨水节气还应适当多喝粥以养脾胃。粥被古人誉为“天下第一补人之物。”粥以米为主,以水为辅,水米交融,不仅香甜可口,便于消化吸收,而且能补脾养胃、去浊生清。另外,雨水时大气逐渐转暖,早晚温差较大,风邪渐增,风多物燥,人体易出现皮肤脱皮、口舌干燥、嘴唇干裂等现象,故此时应多吃新鲜蔬菜、水果以补充水分。

雨水节气 / 起居养生

雨水要注意保暖,不要过早减少衣物。应多捂一段时间,以缓慢调整身体的阴阳平衡,适应新的气候条件。对于“春捂”,需注意“捂”两头,即重点照顾好“首足”两头,重点“捂”头颈与双脚,可以避免感冒、气管炎、关节炎等疾病发生。寒多自下而起,传统养生主张春时衣着宜“下厚上薄”。

雨水节气 / 情志养生

雨水节气温度变化不定,很容易引起人的情绪波动,使人出现精神抑郁、忧思不断等表现,对健康造成较大影响。尤其对一些慢性疾病,如高血压、心脏病、哮喘患者更是不利。

中医认为,忧思伤脾。人过度忧虑,会影响脾胃功能。比如我们在吃饭前与人发生争执或发生其他不愉快的事,就会有“气饱了”的感觉,这时若强制进食,很可能会产生恶心、呕吐等症状。因为低落的情绪可使人的中枢神经受到抑制,而使交感神经兴奋,导致各种消化液分泌减少,还可使消化系统肌肉活动失调,造成食欲降低、恶心、呕吐等症状。

雨水节气 / 预防“倒春寒”

这是因为初春的降雨会引起气温的骤然下降,这尤其对老年人和小孩的身体健康威胁较大,特别是温度骤然下降的时候,老年人的血压会明显升高,容易诱发心脏病、心肌梗塞等;小孩则容易因气温的改变而引起呼吸系统疾病,导致感冒和发烧。所以这里还要再次提醒大家,春季要注意保暖,不要过早减少衣物。

雨水.节气药浴

中医理论认为:自然界之所以出现季节和时序变化是因为天地阴阳之气的升降变化,如果人体自我调理机制不能对此相适应,不能及时调整自身阴阳与自然界之阴阳相适应,就会出现阴阳失衡的疾病状态。"节气药浴"就是依据这一理论,在时令节气的关键时间点,配以特定草本植物,通过透皮吸收的原理帮助机体适应自然界的变化规律,最大限度的调动机体的潜能以应变环境、抵御疾病,则有助于防病保健,增强抵抗力。由于小儿脏腑娇嫩,形气未充,机体对外界的适应能力相对较差,所以节气药浴就显得尤为重要。

雨水节气:

建议在节气当日及后一天(11月21日——11月23日)泡脾药浴

如果时间上不方便也可以调整为节气前后一周内泡三天

雨水.节气穴位按摩

1.足三里

犊鼻(膝眼)下三寸,胫骨前缘外一横指,为保健要穴,可生发胃气,造化脾湿。

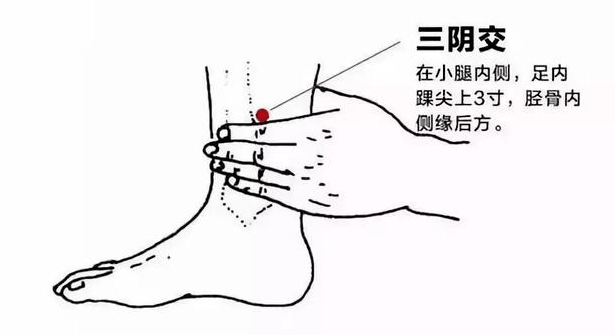

2.三阴交

每个穴位补按摩100-500次

上一篇:珍艾可,缓解疲劳的秘密武器!

下一篇:一喝牛奶就拉肚子,是怎么回事?